秦国的秦源于秦地,周朝的周源于周地,商朝的商源于商地(尽管这个地方的具体位置至今尚有争议,但史书中确实称之为商地)。元代之前,中国历代朝代的国号,甚至大小政权的名称,大多数都来源于地名,这是中国历史的一项传统。照此推理,夏朝的夏应该是源自夏地。

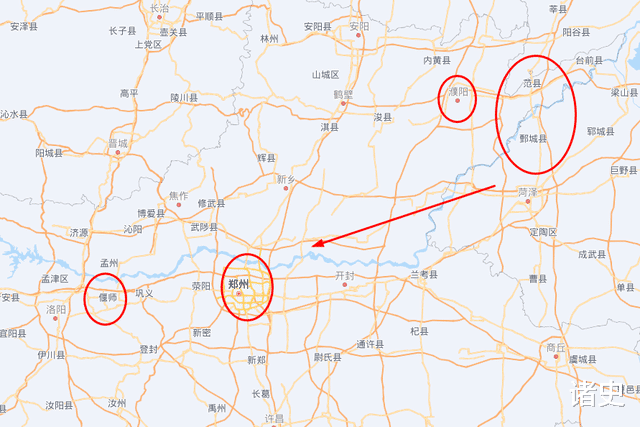

其次,伯益与后羿的故事也可以得到解释。辅佐大禹治水的伯益来自东夷,东夷大致位于今天的山东中东部、苏北和皖北一带,这表明大禹的部族与东夷的势力有着密切的关系。如果大禹的部族活动范围在晋南地区,那么当时的交通状况就不可能让东夷与大禹的部族有交集。类似地,东夷的后羿与夏朝的关系也显得很不自然,东夷的后羿如何能够攻打远隔千里的夏人呢?因此,依据史书的记载,大禹及夏朝的初期应当位于雷泽一带,即今天的河南濮阳范县和山东菏泽鄄城县附近。而史书中提到的雷泽,还有一个别名,即雷夏泽。《尚书·禹贡》中记载,兖州有雷夏既泽之说:济河惟兖州,九河既道,雷夏既泽,澭沮会同,桑土既蚕,是降丘宅土。至于雷夏泽这一名称的由来,《山海经》中的解释是泽中有雷神,龙首而人颊,鼓其腹则雷,故曰雷夏。虽然雷神并不存在,但雷字可能是用来修饰夏,意味着夏地或者是一个常年雷声隆隆的地方。由于大禹及夏朝的起源地可能在雷泽一带,因此夏从雷夏泽中得到名字是完全合乎逻辑的,且这一可能性非常高。然而,问题是,是否有考古证据可以支持这一点呢?新世纪以来,出现了一些与史书记载极为契合的考古发现。首先,2008年,山东菏泽的考古学家发现了成阳故城。在成阳城内,考古学家发现了尧舜时代的龙山文化遗址和尧王寺遗址。这一发现证实了《水经注》中的记载,即成阳城西二里有尧陵。地质勘探显示,成阳古城的地下9到15米处,有一段长达6米的红黄沙五花夯土城墙,显然是尧舜禹时期的都城遗址。此外,尧王寺村的尧陵下方还发现了大面积的龙山文化遗址,文化堆积深度达11米,这表明上古先民在此地生活的时间非常久远。其次,河南濮阳市濮阳县的高城遗址也提供了重要的考古线索。根据《左传》的记载,公元前629年,卫国迁都至帝丘,而帝丘曾是夏朝帝王姒相的都城。近几年,在高城遗址的发掘中,考古学家确认了卫国的都城遗址,证明了夏朝前期的姒相之都就在濮阳地区。濮阳县位于古河济地区,距离雷夏泽的边缘地区非常近,这一发现无疑为大禹与夏朝初期的活动地点提供了强有力的考古证据。综合史书与考古的发现,可以得出结论,大禹及夏朝的发源地应位于今天的鲁西豫北一带,其中大禹的部落最初生活在雷夏泽地区,因此得名夏。长期生活在雷泽的地理环境中,大禹和鲧积累了丰富的治水经验,最终被任命为治水官。随着夏朝中期水患加剧以及东夷威胁的增加,夏人开始向西迁移,最终在二里头重建了新的都城。而前半夏的发源地位于雷夏泽周边,既符合历史记载,又符合空间逻辑。不过,由于该地区常年水患泛滥,至今我们想要找到相关的遗迹仍然非常困难。